特許を取るためには、どうすればよいいのでしょうか?

特許に全く馴染みがないかたの中には、特許を取りたい製品を直接特許庁に提出する、というイメージをお持ちのかたもいるようです。

しかし、製品を持ち込まれた特許庁としては、どのようにこの製品の技術を把握するのでしょうか?持ち込んだ技術者から口頭で説明を受けるのでしょうか?はたまた、その技術のどのような内容について権利(特許権)を取りたいのかも、口頭で説明するのでしょうか。

特許権というのは、「物権的権利」といって非常に強力な権利です。一度、特許権が設定されると、日本全国の国民が、気を付けないとその権利を侵害する可能性があることになります。

そんな大事な権利の範囲を、特許庁に口頭で説明し、特許庁はその範囲を定めるのでしょうか。

いいえ、違います。

このような大事な内容を客観的かつ明確に設定するには「書面主義」、すなわち書面で行います。つまり、技術内容の説明も、権利範囲の設定もすべて書面で作成し、特許庁に提出します。これが特許出願です。

では、特許出願には具体的にどのような書類が必要になるのでしょうか。特許法第36条第1、2項に以下のように規定されています。

「第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」

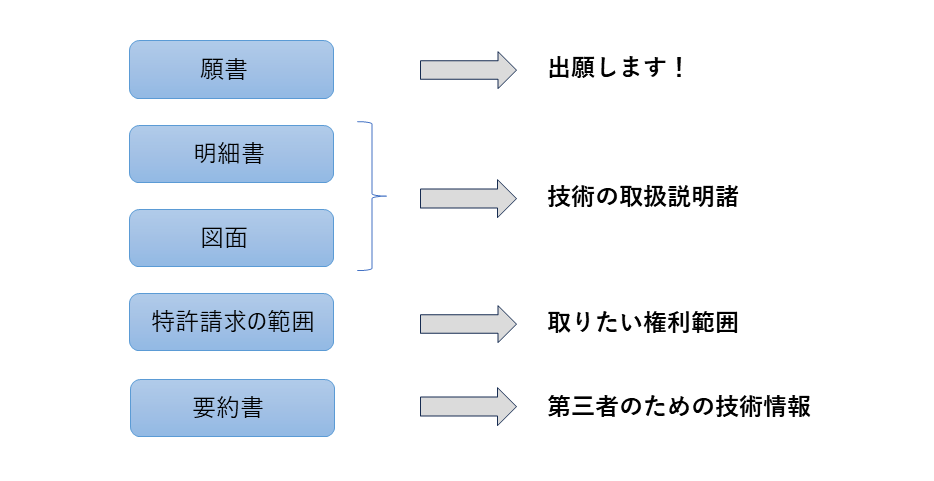

つまり、特許出願には、

(1)願書

(2)明細書

(3)特許請求の範囲

(4)図面

(5)要約書

の5つの書類が必要です。それぞれを説明します。

(1)願書

特許庁に「特許出願します!」と宣言するものです。

具体的には、特許出願人(すなわちメーカーである会社)、発明者(メーカーで実際に発明した従業者)、代理人(弁理士、弁理士法人)などを記載します。

(2)明細書

特許の対象となる発明を具体的に説明するものです。製品に付属の「取扱説明書」のようなものです。

その発明がどのような構成からできているのか、どのような機能を発揮するのか、その技術でどのような効果が得られるのか、などを具体的に記載します。

(3)特許請求の範囲

明細書に記載した技術のうち、どのような範囲で権利を設定したいのかを記載します。

そうなのです、権利の範囲は、特許庁が判断して設定してくれるものではなく、出願人が自分で判断して設定するのです。特許法第36条第5項にこのように規定されています。

「5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。・・・」

「請求項」というのは、特許権の権利範囲を定める単位であり、特許請求の範囲にはこの請求項ごとに記載します。

また、特許請求の範囲の内容は、上記の明細書の中に記載されているものでなければなりません。説明したように、特許請求の範囲は特許権の権利を定める最重要書類ですから、きちんと明細書で具体的に説明してくださいよ、ということになります。これについては、特許法第36条第6項第1号に以下のように規定されています。

「6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」

「発明の詳細な説明」というのは、明細書の記載事項のうち、発明を具体的に説明している記載部分を示しています。

(4)図面

特許というのは、世の中に開示されていない技術に与えられるものです。そんな技術を「明細書」という文字列だけで明確に、かつ誤解なく説明し切るというのは非常に困難です。

そこで、明細書の説明を補助する役割をするのが「図面」です。特許法第36条第2項に「必要な図面」と記載されているように、必ず必要な書類というわけではありませんが、一部の技術分野を除いてほぼ提出する書面です。

図で示されていない取扱説明書なんて分かりにくくて仕方ないですよね。明細書と図面のセットでわかりやすい「取扱説明書」が出来上がります。

(5)要約書

特許の対象となる発明の概要を記載する書面です。

特許の審査に用いられることはありませんが、特許出願書類は、出願から1年6月後に一般に公開されるため、技術情報として第三者が把握しやすいように、提出が義務付けられているものです。

以上のような5つの書類を準備して特許出願が可能となります。

では、このような書類は誰が作るのでしょうか?もちろん、特許出願は、「特許出願人」であるメーカーさんが作ることが原則ですし、発明の内容を一番分かっているのは、間違いなくその発明をした「発明者」である技術者です。

しかし、明細書や特許請求の範囲というのは、非常に専門性が高く、独特な雰囲気を有する書面です。その技術を分かっていることと、明細書・特許請求の範囲を書けることとは、まったく別物と言ってよいです。

これは専門である特許事務所の弁理士さんにお願いした方がよいと思います。過去には、非常に重要な技術について弁理士ではなく本人がすべて書類を作成し出願した結果、実質的な内容ではない部分で要件を満たせず特許を取得できなかった、という事例もあるようです。

次回は、「特許請求の範囲」の書き方を含め、弁理士が具体的にどのような仕事をするのか、について書いてみようと思います。