弁理士の仕事としては、まず出願の代理業務があります。

発明について出願をするためには、その発明を理解しなければなりません。

そのためには、出願書類を作成する前に、その発明の発明者と打合せ(インタビュー、ヒアリングなどと言ったりもします)を行います。

特許業界では、よく「鉛筆」を例にあげて、弁理士(および特許技術者)の仕事は「この鉛筆をいかに技術的に適切に表現できるかが重要です」とよく言われます。私がこの業界に転職したときも、転職エージェントの担当者に同じことを言われました。

ここでは、同じく鉛筆を例に取り上げ、クライアントの発明者によって鉛筆に関して画期的な発明が行われたものと仮定して説明したいと思います。

弁理士は、発明者から発明についての具体的な内容をヒアリングし、ポイントを理解します。発明者の話の概要は、例えば以下の通りです。

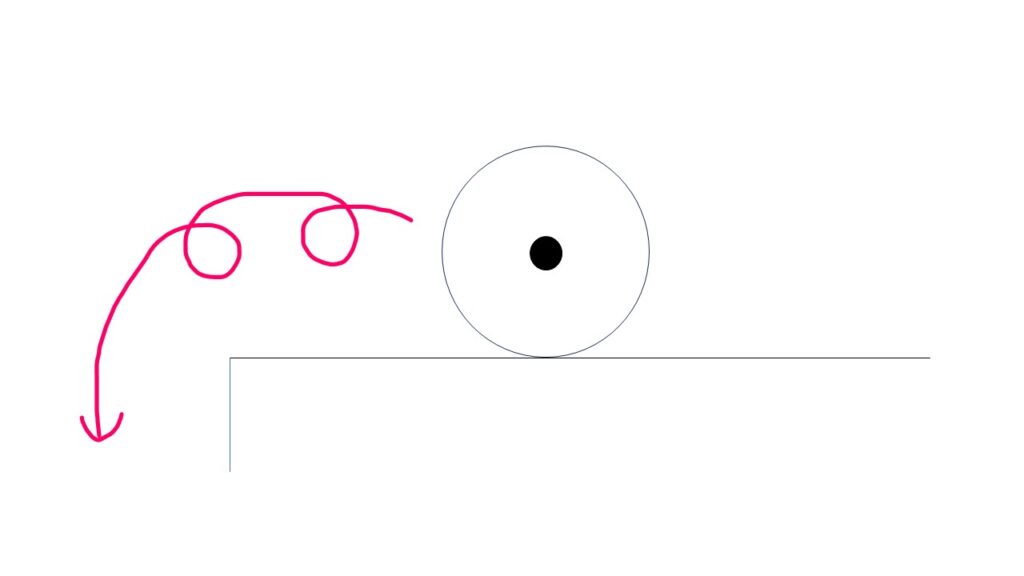

「従来の鉛筆は、ご存知の通り、断面が円形であるため、机の上にからコロコロ転がって床に落ちてしまうという扱いにくさに課題がありました(図1)。

今回、私が発明した鉛筆は、この課題をクリアすることができるものです。

ポイントは、鉛筆の断面が正六角形としたことです。

これによって、机の上に置いた場合、必ず鉛筆の側面の平面部分が机の面に接するため、転がって床に落ちることを防止できます。」

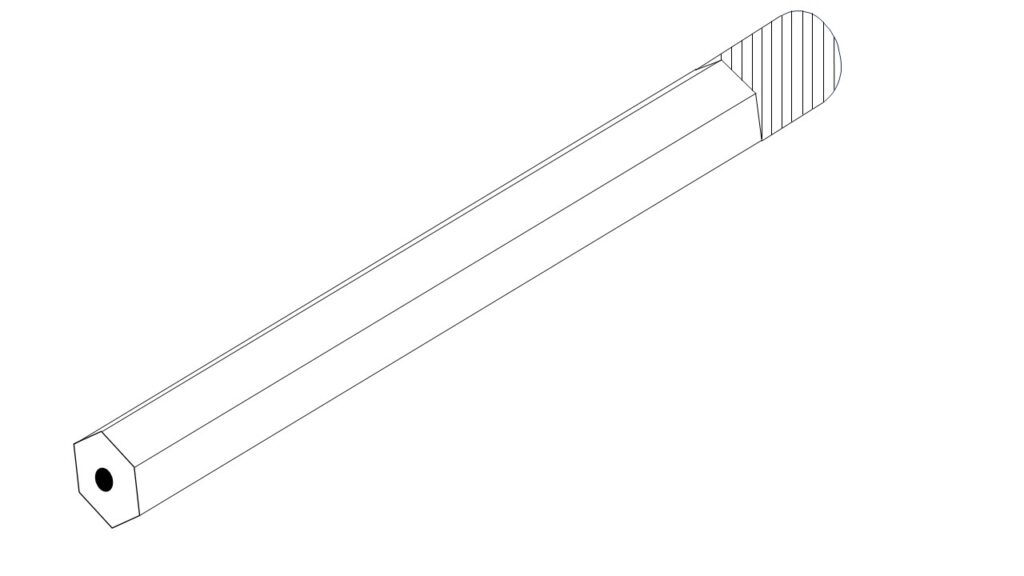

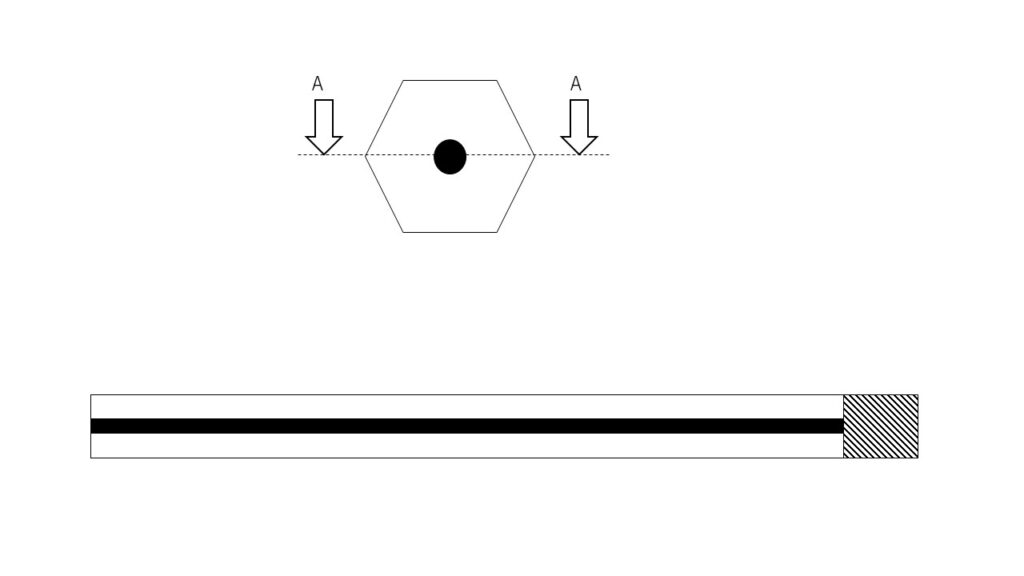

その発明者から渡された発明の原稿には、図2、3のような断面が正六角形の鉛筆が描画されていました。

図2は、この鉛筆の外観を表した図で、図3は、鉛筆の断面と、A-A断面図を示したものです。

鉛筆の片方の端には、消しゴムが固定されているようです。ただし、従来の断面が円形の鉛筆にもこのような消しゴムが固定されたタイプは既に出回っていると仮定します。

そして、弁理士は、上記のようにこの鉛筆の発明について「技術的にどのように適切に表現するか」を考えます。

「特許出願するためにはどんな書類が必要??」の投稿で書いたように、権利範囲を決定づけるのは特許請求の範囲です。

上記の発明者が話した鉛筆について、そのまま特許請求の範囲に表現した場合、例えば、以下のようになります。

(初稿)

「

軸方向に垂直な断面が正六角形である木製の柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された黒鉛の芯と、

前記柱状物における前記軸方向の一方の端部に固定された消しゴムと、

を備えた鉛筆。

」

この記載で表現された鉛筆は、大きく「柱状物」、「芯」、「消しゴム」を構成要件として含んでいるようです。

「前記」とは、特許請求の範囲のおいてその記載より前に既に登場している文言に付けるもの慣習的な表現です。

なお、上記の請求項(特許請求の範囲に記載された発明の単位)の表現として適切か否かの議論はここではご容赦いただきたいと思います。

さて、この請求項の記載はこれで「適切」でしょうか。

仮に上記のような表現で特許請求の範囲を書き表し、特許出願の末、無事の特許になったものとします。

その場合、この鉛筆を模倣したいと考えた第三者は、この請求項の記載を見てどのような対応をしてくるでしょうか。

特許権は、特許請求の範囲に記載された「すべての構成要件」を含む発明を実施したときに、効力が及びます。これを「権利一体の原則」または「オールエレメントルール」と言ったりします。

つまり、第三者が上記の請求項で表現された内容のすべてを模倣した場合に、特許権者は「特許侵害だからやめてください」と言えることになります。

逆に言うと、請求項で表現された内容とは異なる内容で模倣した場合はもちろんのこと、請求項で表現された構成要件のうち1つでも欠いたものを模倣した場合には、特許権侵害となりません。なお、ここでは、均等論および間接侵害の議論は除外するものとします。

この鉛筆を模倣したいと考えた第三者は、特許権を侵害しないようにしつつ、この発明の「素晴らしい効果」を有する部分を模倣しようとします。ここで「素晴らしい効果」とは何だったでしょうか。そうです、「転がって床に落ちることを防止」できること(以下、特許効果というものとします)です。

この特許効果と、上記の請求項の表現とを照らし合わせた場合、請求項に記載された構成要件「柱状物」「芯」「消しゴム」はすべて必要でしょうか。

そうですね、「消しゴム」はこの特許効果には寄与しません。「芯」は特にこの効果に寄与するわけではありませんが、この「芯」がなければそもそも鉛筆の体を成しません。

その結果、第三者は「消しゴム」がない「柱状物」と「芯」で構成された鉛筆を模倣しようとします。そして、「消しゴム」の無い鉛筆は、上記の「オールエレメントルール」を適用すると、特許権を侵害しないことになります。

以上のことから、上記の請求項の記載は不十分であると判断できますので、上記の請求項の記載を修正します。

(第2稿)

「

軸方向に垂直な断面が正六角形である木製の柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された黒鉛の芯と、

を備えた鉛筆。

」

構成要件の「消しゴム」を説明する部分を削除しました。このような記載をした場合、上記の第三者により模倣された「消しゴム」の無い鉛筆は、オールエレメントルールの結果、特許権侵害となります。もちろん、「消しゴム」を付加した鉛筆を模倣した場合であっても、オールエレメントルールにより、請求項に記載されたすべての構成要件を含むため、同じく特許権侵害となります。

つまり、構成要件のうち「消しゴム」は、特許権の権利範囲を定める請求項としては不要な「限定」事項であったわけです。

さて、請求項を修正しましたが、表現としてはこれで万全でしょうか。

第三者は、例えば以下のように考えるかもしれません。

”昭和の時代から「木製」の鉛筆をよく使われているし、今もメジャーなものであるが、最近では、「木製」ではなく「切削可能なプラスチック素材」も使われているから、この素材を使えば、特許権を回避できそうだし、この素材であっても「特許効果」を発揮できそうだ。”

このように第三者は考えて、木製ではない素材の鉛筆を模倣する可能性があります。

これもオールエレメントルールの観点から、請求項に記載されたすべての内容を模倣したことにならないため、特許権侵害とはなりません。

つまり、「柱状物」が「木製」であることも、不要な「限定」と言えそうです。

さらに、「芯」が「黒鉛」であることはどうでしょうか。

筆者のような昭和生まれの人間にとっては鉛筆の芯が「黒鉛」(元素記号C)であることは当たり前でしたが、最近では、黒鉛が混ぜられた特殊合金の芯もあるそうです。また、鉛筆の中でも「色鉛筆」の場合は、「タルク」「ロウ」「顔料」などでできていて、黒鉛は含まない芯のようです。このような素材の「芯」に置き換えたとしても、特許効果は失われませんよね。やはり、芯についても素材を変えて巧みに特許権を回避する模倣も考えられるようです。

このことから、「芯」が「黒鉛」であることも不要な「限定」と言えそうです。

以上のことから、さらに請求項を修正してみます。

(第3稿)

「

軸方向に垂直な断面が正六角形である柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された芯と、

を備えた鉛筆。

」

これで、不要な「限定」であった「消しゴム」「木製」「黒鉛」が除かれました。

このように不要な「限定」を排除していくことによって、請求項で規定された発明の概念はどのように変化していっているでしょうか。

例えば、「木製」を除外したことにより、その請求項で規定された鉛筆は、「木製」であってもなくてもよいということになります。すなわち、発明の概念が膨らんでいっていることになります。

このような概念が広がるような修正を「上位概念化」と言っていて、上位概念化された請求項が特許になった場合に、その特許権の権利範囲は「広く」なることになるのです。権利範囲が「広い」とは、すなわち「強い」権利とも言えます。

逆に、不要な「限定」ばかりの請求項が、特許になったとしても、その発明の概念はとても「狭く」、それが特許になっても「狭く」て「弱い」権利にしかなりません。ひとくちに「特許」といっても、特許請求の範囲の書き方によって、権利の強弱に影響が出てくるのです。

発明者の話を聞いて、発明の内容を理解するのはもちろんのこと、その発明の本質を捉えた上で「上位概念化」し、「強い」権利を目指すことが、弁理士の大きな役割です。

さて、鉛筆の話に戻ります。

最後の(第3稿)で示した請求項の記載には、まだ大きな限定事項がありますね。

そうです。「正六角形」というのは大きな限定事項になりそうです。ここで、本発明の特許効果に立ち返ってみます。

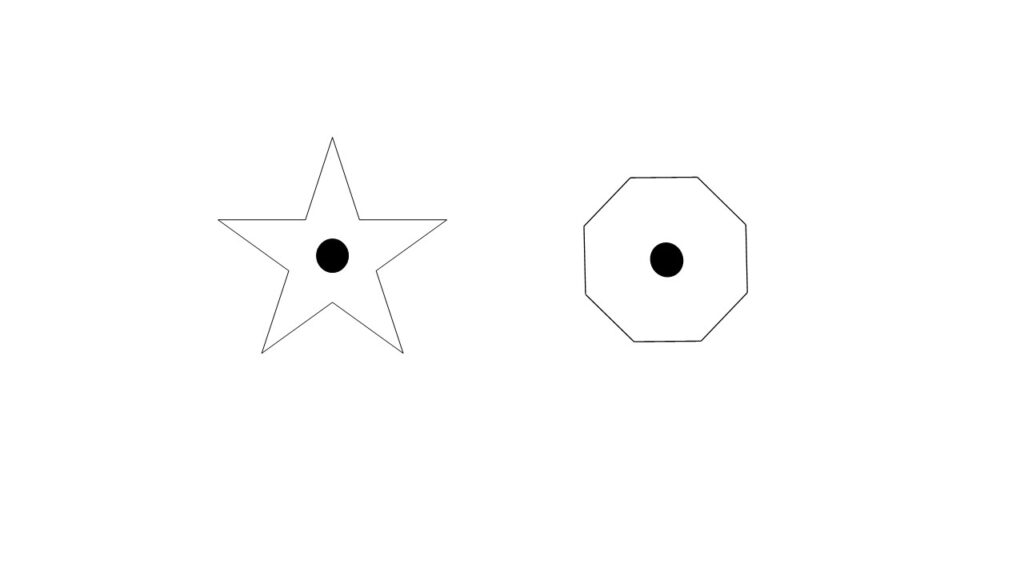

「転がって床に落ちることを防止」という特許効果を有するには、断面が「正六角形」であることが必ずしも必要でしょうか。まず、「”正”六角形」ではなくとも普通の「六角形」でも、机の上を転がることはなく、特許効果を有しそうです。また、「六角形」である必要はあるでしょうか。図4右に示すような、八角形でも四角形でもよさそうです。

つまり、「多角形」であれば、必ず鉛筆の側面の平面部分が机の面に接するため、転がって床に落ちることを防止できます。

ここで、「多角形」の定義を確認します。「多角形」には、どの内角も180度よりも小さい「凸多角形」と、内角のうち少なくとも1つが180度よりも大きいものを「凹多角形」といいます。例えば、図4右に示す「八角形」はどの内角も180度よりも小さい「凸多角形」であり、図4左に示す星形は、内角のうち少なくとも1つが180度よりも大きいものがあるため「凹多角形」です。

「凹多角形」の場合、鉛筆の側面の平面部分が机の面に接する場合がないこともありますが、平面部分が接しなくても、「凹多角形」のうち2つの頂点が接する場合に鉛筆の位置が固定され、転がりが防止されます。

すなわち、「凸多角形」でも「凹多角形」でも特許効果を有するため、表現としては双方の概念を含む「多角形」ということでよさそうです。

以上のことから、さらに請求項を修正します。

(第4稿)

「

軸方向に垂直な断面が多角形である柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された芯と、

を備えた鉛筆。

」

これでひとまず完成というところでしょうか。

このような請求項を作成した弁理士がその日の仕事を終え、眠りについたときなどにふと思いつきます。

”図形として「円形」「多角形」だけを考えてきたけど、図形としては他にもあるのでは・・・「楕円」でもよいのでは?”

と、仕事外でふと思いつくことも多々あります。図5に示す「楕円」であっても、コロコロ転がることはなく特許効果を有すると言えそうですね。

そうすると、請求項としては、

(第5稿)

「

軸方向に垂直な断面が多角形または楕円である柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された芯と、

を備えた鉛筆。

」

となります。

しかし、ここで気をつけなければなりません。「楕円」の定義です。広辞苑によると、

「一平面上で2定点(F、F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡」

と記載されています。ただし、2定点(F、F’)が異なる点という断り書きがないため、F=F’である場合、すなわち、真ん丸な円(真円)である場合も、この定義から外れることはなさそうです。

この点からすると、楕円の概念には真円が含まれることになるため、単に「楕円」と表現すると、従来技術の「断面が真円の鉛筆」も、上記の請求項に係る発明の技術的範囲に含まれることになるため、特許の要件を満たさなくなります。専門的には、新規性違反(特許法29条1項1号)として、特許出願が拒絶されてしまうことになります。

以上の観点から、さらに請求項を修正します。

(第6稿)

「

軸方向に垂直な断面が多角形または真円以外の楕円である柱状物と、

前記柱状物において、前記断面の中心を通る前記軸方向に平行は直線上に配置された芯と、

を備えた鉛筆。

」

極論を言うと、今回の事例では、図6のように真円でない形状であれば、特許効果を有することになるかもしれませんが、ここでは、これで考察を締めたいと思います。

このように、弁理士は、発明者から聞いた発明のポイントを理解した上で、そのポイントから逸脱しない範囲で、発明の上位概念化を試みます。発明者、つまりエンジニアと呼ばれる技術者は、自分が直接開発した現物の「モノ」に入り込んでいるという事情があるため、発明を狭く捉えていることがよくあります。弁理士は、そのイメージが狭くなってしまっている部分を的確に捉え、

「この部分は、Aに限定されず、A1やA2であってもよいのか」

「A1やA2でもよいのであれば、表現を上位概念化してはどうか」

などのように積極的に技術的範囲を広げる提案を伝えます。ただし、上位概念化して発明の技術的範囲を広げるをするということは、上記のように発明の概念がどんどん広くなっていくことなので、いつのまにか公知(公然と知られた状態をいいます)の技術を含むリスクが高まります。

上記の例では、「楕円」の概念で発明を広くした結果、(第5稿)では従来技術である「真円」を含むことになったため、新規性を有さない発明となってしまいました。

一般に言えるのは、上位概念化、すなわち発明の技術的範囲を広げるほど特許になりにくく、狭めるほど特許になりやすいという傾向があります。

ただし、発明を広げ過ぎると特許性を失う可能性が高くなるからといって、出願段階で最初から狭い範囲の内容で特許請求の範囲を作成する、というのはとても勿体ないことでもあります。特許性があるか否かを判断するのは、発明者でも弁理士でもありません。特許庁の審査官が判断します。発明を広げて特許性がないと審査官に判断されても、まず「拒絶理由通知」という中間評価書のようなものが発行されます。拒絶理由通知が発行されると、特許請求の範囲を「補正」する機会が与えられますので、そのときになって、発明の範囲を限定するか否かを判断すればよいのです。

少し長くなりましたが、「鉛筆」を例に、「断面が真円の鉛筆」しか世の中に知られていないという仮定のもとに、弁理士の仕事として「特許請求の範囲」の作成について説明いたしました。

「鉛筆」という簡単な構造物の例ですが、上記のように多くのことを考える必要があります。しかし、実際の特許の世界では、世の中にはまだ知られていない最先端の技術であり、

その内容は複雑怪奇なものです。

「特許請求の範囲」とは1~2頁くらいの短い書面ですが、弁理士は日々、心血を注いでこれを作成しています。「特許請求の範囲」の記載に正解はありません。同じ発明でも1000人の弁理士が書けば1000通りの「特許請求の範囲」が出来上がります。それだけ、「特許請求の範囲」は奥が深く、興味深いものである一方で、弁理士に頭を抱えさせる悩ましいものなのです。

弁理士の仕事の1つ、「特許請求の範囲の作成」について「鉛筆」を事例にしてご紹介しました。